2025年07月21日,清华大学药学院王钊课题组在《自然》旗下、食品科学领域国际知名开放获取期刊npj Science of Food上发表了题为“Dietary hormesis: beyond nutrition and energy supply”的观点文章。该文章系统性地提出“膳食刺激兴奋效应(Dietary Hormesis)”是食物除提供能量和营养补充之外的第三重关键功能。文章呼吁食品科学研究范式转变,从传统上关注营养和能量供给,扩展到研究食物中的微量刺激成分如何通过激发人体适应性反应来增进健康,为功能性食品开发和精准营养提供了新视角和新思路。

研究背景

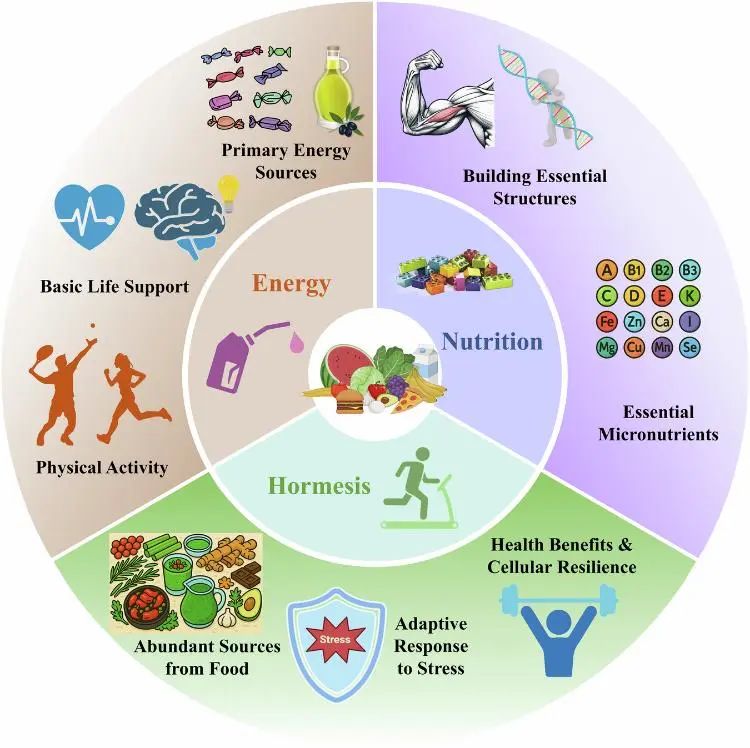

传统的食品科学与营养学研究主要聚焦于食物的营养成分和能量价值,即宏量营养素的平衡、微量营养素的充足以及卡路里供给。然而,食物通过非营养机制影响健康的巨大潜力常被忽视。其中一种关键机制便是“刺激兴奋效应(Hormesis)”,该理论指出,生物体在接触低剂量(亚毒性)的刺激物时,会产生有益的适应性反应。这一概念最早可追溯至16世纪帕拉塞尔苏斯的“剂量决定毒性”理论,后经现代科学的不断验证,已成为一个公认的生物学现象。然而,这一重要理论尚未被系统性地整合到主流食品科学研究中。本篇文章旨在填补这一空白,发起关于将膳食刺激兴奋效应纳入功能性食品研究议程的广泛讨论。

研究内容

该文章详细阐述了膳食刺激兴奋效应的概念、来源及其对人体健康的影响。这一效应是指由低剂量食源性刺激物(Hormetins)诱导的适应性健康效应,呈现“低剂量兴奋,高剂量抑制”的双相剂量反应特征,对机体来说,就是“适量有益健康、过量有害身体”的一种效应。与药物或辐射等其他应激源相比,膳食刺激兴奋效应被认为是最安全、最便捷且能融入日常生活的健康策略。这些有益的刺激物来源广泛,例如来自十字花科蔬菜(如西兰花)的萝卜硫素和红酒葡萄中的白藜芦醇等植物代谢物,酸奶等发酵食品中由肠道菌群发酵膳食纤维产生的丁酸盐等微生物代谢产物,甚至包括日常烹饪过程中美拉德反应(如面包皮的焦褐色)在低剂量下产生的某些有益产物。文章同时强调,这些化合物的益处严格存在于一个低剂量窗口内,高浓度的摄入(如通过高度浓缩的补充剂)可能导致其从有益的信号分子转变为有害的促氧化剂等,甚至引发肝损伤等毒副作用。因此,通过食用天然食物来获取这些化合物远比服用高剂量补充剂更为重要和安全。

文章系统总结了膳食刺激兴奋效应的分子机制,为食品科学研究提出了一个全新的理论框架,强调了食物作为健康适应性信号来源的关键作用。文章呼吁,未来研究应着力于建立“膳食生物刺激物”的完整分类体系,构建更为精准的“剂量-时间-个体”三维评估模型以指导个性化膳食建议,并加强转化研究,将实验室发现落地为具体的公共卫生策略。例如,在膳食指南推荐食用“五颜六色”的蔬果来摄入多样的刺激兴奋效应物质,或提倡每周食用数次十字花科蔬菜。通过拥抱这一新范式,食品科学将超越传统的营养与能量视角,引领一场旨在通过膳食促进健康、预防疾病和延长健康寿命的革命。

致谢

清华大学药学院王钊教授为本文通讯作者,王钊课题组已毕业博士生王译达为本文第一作者。本研究工作获得了国家自然科学基金和清华大学春风基金的支持。

科学家小档案

王钊 清华大学药学院

清华大学药学院教授、博士生导师。王钊教授主要研究方向为衰老生物学及抗衰医学,尤其是在机体与脏器衰老、脑衰老/老年认知障碍、骨衰老/骨质疏松、以及代谢衰老与老年营养等方面有较深入研究,在衰老机制研究、抗衰老策略和健康老龄化等方面都有着广阔的视野和深厚的造诣。连续十多年为国家973衰老项目的课题负责人(衰老的药物干预),并曾在多次国际相关学术会议上交流,在国家顶级的香山科学会议上讨论国家对衰老研究应有的认识和对策等,为国民健康和医疗及养老提供参考意见。教授《解码衰老》、《药理学》等课程,发表相关学术论文200余篇,为多家中英文学术期刊的副主编或编委,出版Aging and Aging-Related Diseases、《生物衰老:研究方法与实验方案》、《衰老生物学》、《长寿密码》、《乐龄》等中英文著作或译著多部。