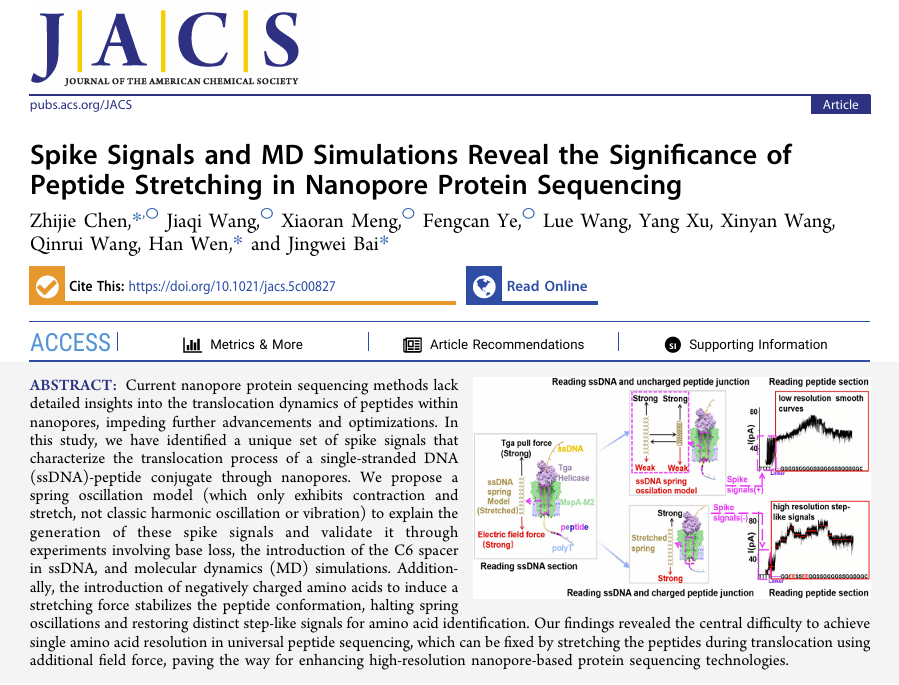

2025年7月3日,清华大学药学院白净卫副教授、深势科技温瀚研究员团队合作在Journal of the American Chemical Society发表了一篇题为“Spike signals and MD simulations reveal the significance of peptide stretching in nanopore protein sequencing”的研究论文。该研究揭示多肽以拉伸固定的构象通过纳米孔,是实现单氨基酸辨识纳米孔蛋白质测序的必要条件。

研究背景

近年来,纳米孔技术在蛋白质测序领域取得了显著进展,例如基于核酸酶或解折叠酶辅助的蛋白质测序方法备受学界关注。然而,这两种方法在蛋白质测序应用领域仍存在重大技术瓶颈,尤其是生成高精度可分辨的台阶信号方面相距基于纳米孔的核酸测序技术还有一定差距。台阶信号在纳米孔测序技术中具有关键作用,其将连续的电信号转化为可进行序列分辨的离散的“阶梯”模式,显著简化了后续信号处理流程。但是,既往纳米孔蛋白质测序研究主要聚焦于两大技术维度:一是多肽移位速率的精准调控,二是纳米孔传感灵敏度的优化提升。然而,在实现显著可区分台阶信号的稳定生成方面,系统性研究仍属空白,相关机制研究亟待突破。

研究内容

作者在纳米孔多肽测序中发现,多肽测序的引导核酸接头信号与多肽信号交界处会产生显著毛刺信号,且该信号与多肽氨基酸突变存在相关性。为阐明带电性氨基酸突变影响毛刺信号特征的机制,作者创新性地提出了DNA弹簧振荡模型,并基于该模型系统揭示了不同带电性氨基酸及其突变位置导致信号差异的本质原因。

为验证模型的合理性,作者通过三方面实验获得关键证据:(1)通过检测核酸引导接头-多肽偶联物末端核苷酸信号丢失,初步证实DNA具有弹簧特性;(2)通过引入柔性C6-spacer修饰改变ssDNA性质,进一步支持DNA弹簧模型;(3)通过分子动力学模拟不仅直接观测到DNA弹簧振荡行为,还发现不带电多肽在纳米孔中呈现动态卷曲/伸展构象,这种不稳定构象导致台阶电流信号难以形成;而强负电性多肽则保持拉伸固定状态,产生明显台阶信号。

基于上述发现,作者筛选能形成稳定台阶信号的多肽进行研究,证实拉伸固定构象可显著提高纳米孔检测的单氨基酸分辨率。由此首次提出:多肽在纳米孔中保持拉伸固定构象是实现单氨基酸分辨纳米孔蛋白质测序的必要条件。

研究总结

研究发现,ssDNA与多肽信号交界处会产生大量的毛刺信号,且该信号与多肽的氨基酸突变密切相关。为阐明这一现象,作者提出DNA弹簧振荡模型,并通过实验和模拟验证其合理性。分子动力学模拟显示,带负电的多肽在纳米孔中呈现拉伸固定构象,该构象不仅能产生清晰的台阶信号,还可显著提升单氨基酸分辨率。这一发现为未来纳米孔蛋白质测序技术的优化提供了关键理论依据。

致谢

清华大学药学院白净卫副教授,博士后研究员陈志杰博士和深势科技温瀚研究员为本文的共同通讯作者。清华大学药学院白净卫副教授课题组陈志杰博士、博士生王嘉琪和孟笑然以及北京大学定量生物学中心博士生叶风灿为本文的第一作者。清华大学药学王略博士和徐扬博士以及深势科技王新颜和王沁蕊博士为本研究做出重要贡献。该项研究得到了清华-北大生命科学联合中心,国家重点研发计划,国家自然科学基金、中国博士后基金等项目资助。

科学家小档案

白净卫 清华大学药学院

白净卫博士本科就读北京大学化学系,2011 年 6 月毕业于美国加州大学洛杉矶分校获材料学博士学位。2011 年至 2013 年,在 IBM 沃森实验室从事博士后研究,后受聘于美国基因测序技术公司 Illumina Inc. 从事研发工作。2016 加入清华大学药学院任特聘研究员,博士生导师。主要研究方向是基于纳米孔的检测平台,核酸快检,基因测序应用等。