近日,清华大学生物医学工程学院脑影像实验室(Lab for Brain Imaging Research at Tsinghua,BIRTH 实验室)与哈佛大学、纽约大学、牛津大学合作,在神经影像领域顶级期刊《神经影像》(NeuroImage)在线发表题为《Quantifying Axonal Features of Human Superficial White Matter from Three-dimensional Multibeam Serial Electron Microscopy Data Assisted by Deep Learning》的研究成果。该研究利用高分辨率三维多束电子显微镜成像技术,结合深度学习算法,首次实现了人类大脑皮层浅表白质中髓鞘化神经纤维的高精度自动分割与定量分析。论文独立第一作者兼独立通讯作者为清华大学生物医学工程学院田启源研究员,其他作者包括哈佛大学-麻省总医院Martinos生物医学影像中心主任Bruce Rosen院士、副主任Susie Huang教授,BIRTH实验室毕业生李梓瑜博士等。

短联络纤维(Short-range Association Fiber, SAF)是大脑浅表白质中的关键结构,连接邻近皮层区域,对人类的高级认知功能至关重要。SAF占据大脑白质的大部分体积,在神经发育、退化及多种脑疾病中表现出显著的变化。然而,由于成像技术的限制,以往对于人类大脑浅表白质中轴突的微观形态学研究一直难以开展。本研究突破了这一瓶颈,利用4×4×33 nm³的高分辨率多束电子显微镜图像,使用深度学习卷积神经网络(CNN)实现了髓鞘和髓鞘化神经纤维的自动分割,并借助医学图像分析技术完成了纤维的形态学量化,指标包括纤维直径及髓鞘化程度(g-ratio)等。

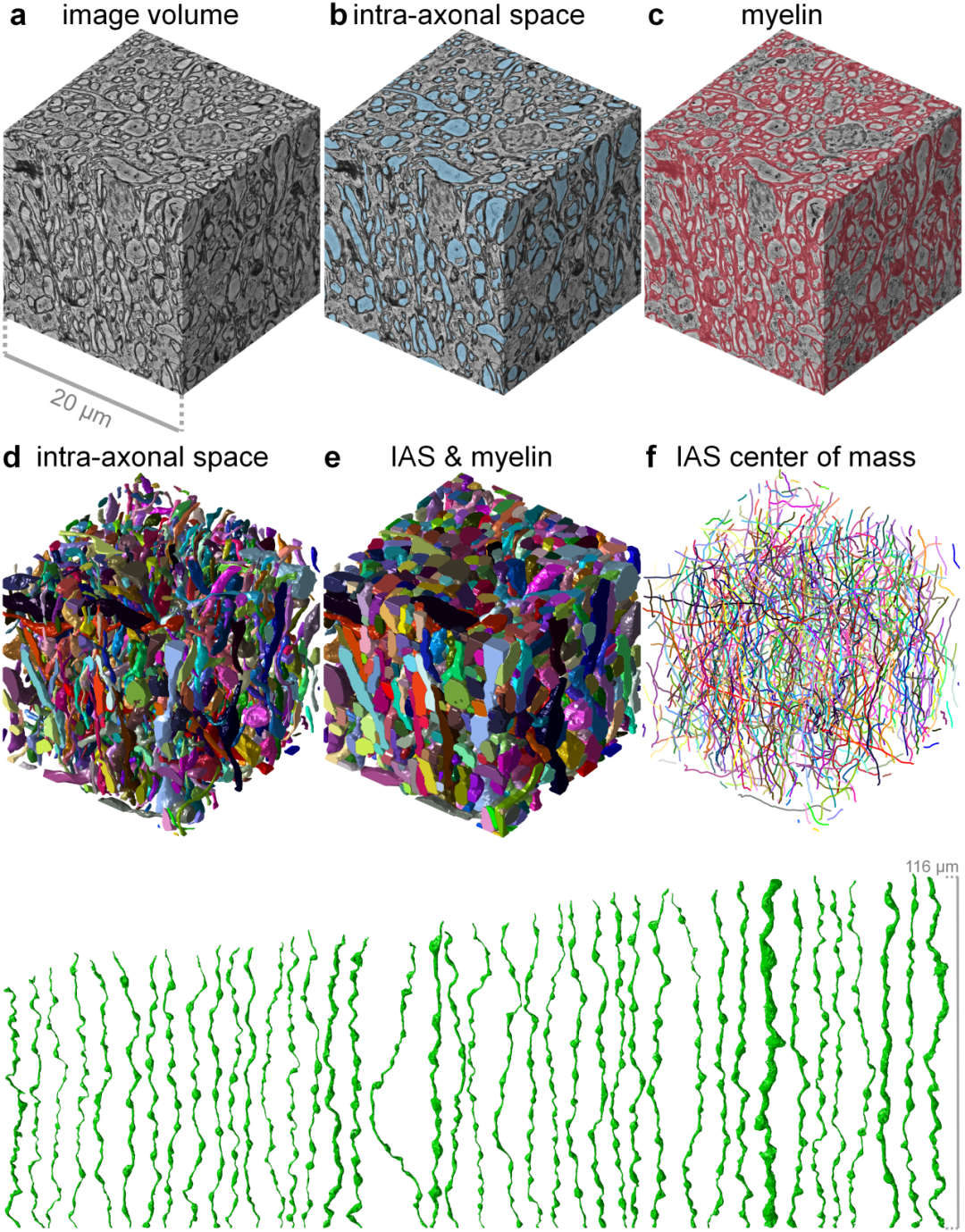

图 1 电镜图像中短联络神经纤维的AI自动分割结果

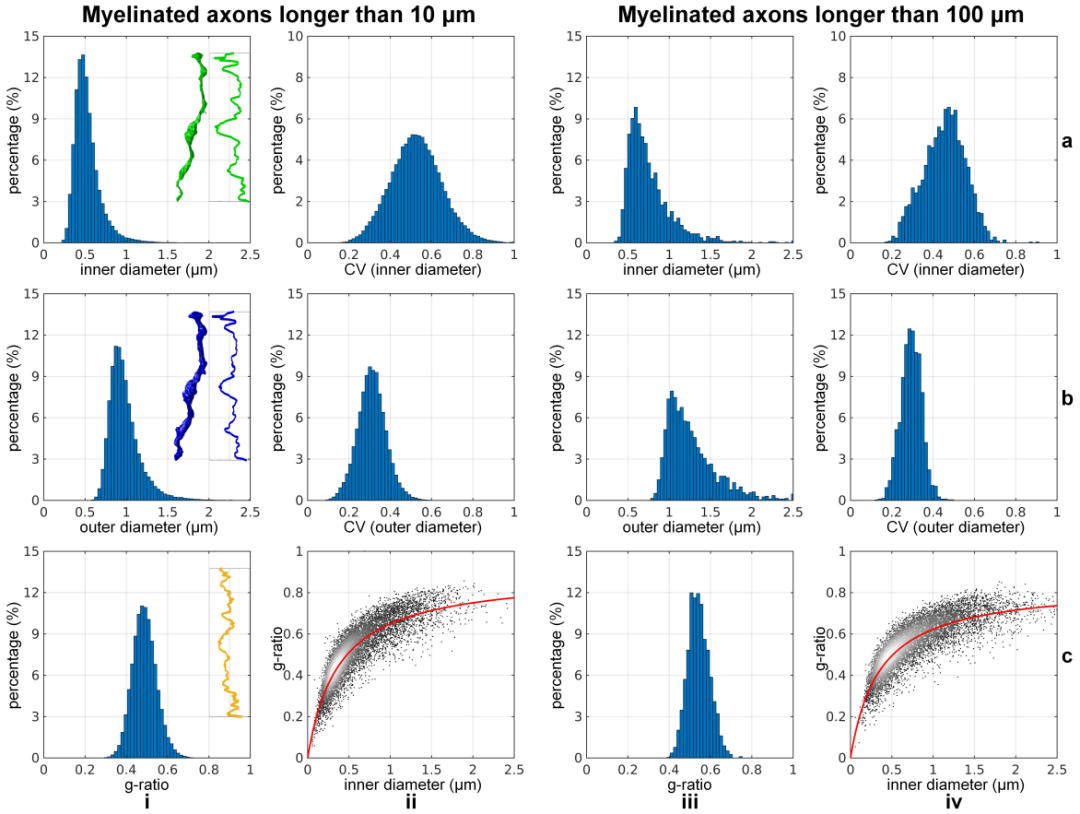

实验结果表明,本研究采用的CNN实现了髓鞘与髓鞘化纤维的高精度自动分割,结果与人工标注标签相比,Dice系数达0.95以上。基于可信赖的分割结果,研究还对不同长度的SAF进行了详细的形态学分析,不仅发现了SAF逐纤维直径与方向的显著局部差异(beading及undulation),还统计了不同长度SAF内外直径与g-ratio的分布规律。研究进一步对比了SAF与胼胝体等神经纤维的微观结构差异,证明了SAF具有更小的纤维直径,更低的髓鞘化程度以及更大的微结构指标变异性,提示了SAF的独特结构特征与生理意义。

图 2 不同长度短联络神经纤维的微观结构指标统计结果

该研究成果是BIRTH实验室光-电-磁影像多模态、跨尺度融合方向的重要进展,研究通过三维多束电子显微镜下的解剖结构金标准,发现当前在体弥散磁共振影像估计的神经纤维直径系统性地高于真实解剖结果,是加权结果而非真实值,进一步突出了高梯度磁共振梯度系统的重要性。更重要的是,本研究填补了SAF结构解剖学知识的空白,为今后相关研究提供了三维人脑电镜成像大数据与准确分割结果。

论文原文链接

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811925002150?via%3Dihub=

BIRTH实验室介绍

清华大学脑影像实验室(Lab for Brain Imaging Research at Tsinghua,BIRTH 实验室)隶属于清华大学生物医学工程学院,由田启源博士于 2023 年成立,长期致力于为脑影像新工具与脑科学、脑疾病新发现的诞生(birth)做出贡献。研究专注于新型脑成像与图像分析方法的研发及其在脑科学研究和脑疾病诊疗中的应用与转化,涉及生物医学成像、脑成像、脑科学、脑疾病、计算机视觉和深度学习等重大前沿领域。BIRTH 实验室相关研究发表于国际著名学术期刊《细胞》(Cell)、《神经影像》(NeuroImage)、《医学影像分析》(Medical Image Analysis)等。

微信公众号:BIRTH Lab